Encore un verre

De l'addiction et du rôle social des produits alcoolisés

“Tu vois, on a atteint cet âge-là, où on doit faire attention”. C’est la phrase exacte que m’a dit mon mari ce matin. Déjà, d’où se permet-il, il est plus vieux que moi de cinq ans ? Ceci dit, passé ce petit réflexe immature, je dois bien admettre qu’il a raison. J’ai bientôt quarante-trois ans, et mon corps me le fait sentir. Pas que je me sente vieille, juste que j’en connais mieux ses limites. Je sais que si je ne dors pas assez, je bougonne, et que mes jambes tirent. J’encaisse moins bien les nuits de fête et les excès.

Et évidemment, l’alcool. A mon âge, certain·es arrêtent de fumer ou reprennent le sport. De mon côté, j’essaie de dormir plus et de faire attention à ce que j’ingère, solide ou liquide. A la maison, c’est relativement facile. A l’extérieur…

J’en ai déjà parlé mais très peu de cartes de restos ou de bars proposent une offre non alcoolisée diversifiée et alléchante. Le no lo est considéré comme une exception, vin ou bière étant la norme.

En France,1 boire est un rite social. Aucun événement, aucune sortie, aucune célébration ou presque ne s’envisage sans alcool. Des réunions de famille aux pots de départ, des afterworks aux dates, la consommation d’alcool est normalisée partout, et pour quasiment tout le monde, au prétexte de la culture et de la convivialité. L’art de vivre français comporte toujours une partie dédiée à la table et aux vins.

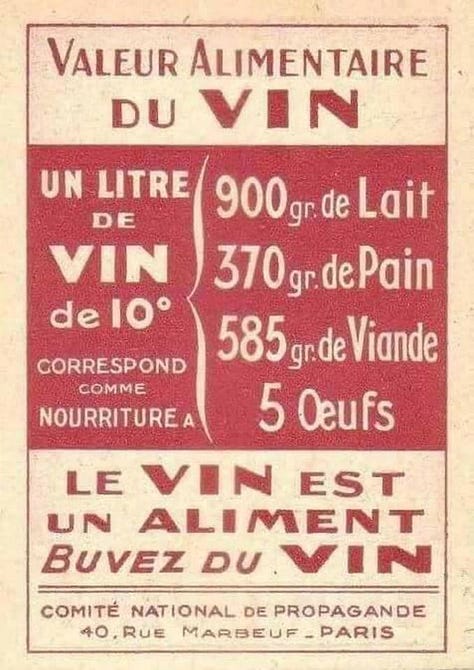

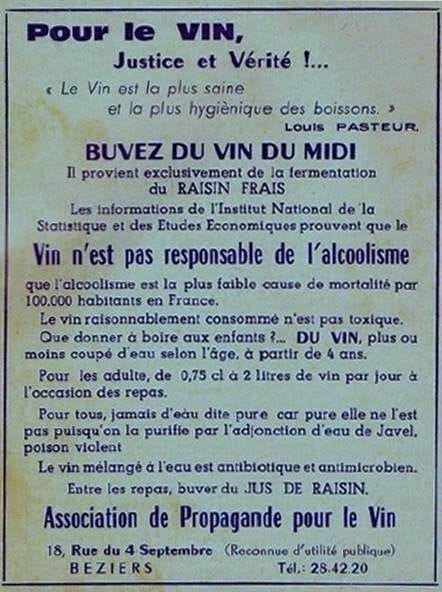

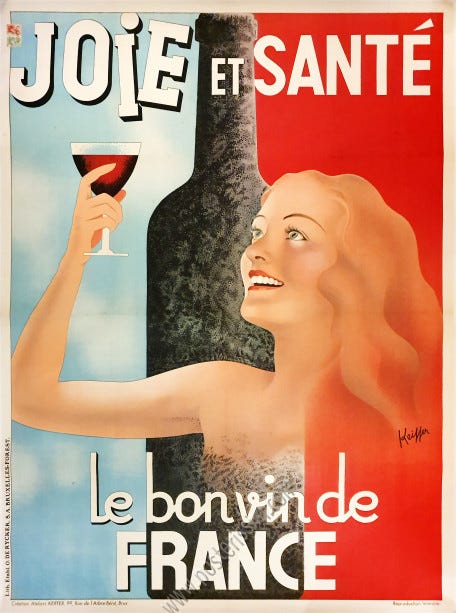

Le vin jouit d’un statut à part et bien qu'un discours de modération existe, il est bien moins fort qu'avec les autres types de boissons alcoolisées. Mieux, le vin est intégré dans un discours de bonne santé, parfois même géré par l’état, en témoignent ces diverses affiches.

Dans les années 80, c’est le concept de French paradox qui apparait. Même s’il n’a pas démontré de preuves tangibles de sa réalité, l’idée est restée.

En France c'est intéressant d'analyser comment les plus hauts représentants de l'État communiquent. Tous les présidents français ont un rapport à l’alcool absolument différent. Chirac tape le cul des vaches en affonant 2 des pintes, Hollande le “président normal” élague une bonne partie de la cave de l’Elysée et décrète qu’on servira du muscadet plutôt que du champagne aux réceptions. Sarkozy ne boit pas, mais sert des grands crus. Macron est plus le cul entre deux chaises : tiraillé entre ses goûts qui disent son bagage culturel, et qui lui permettent d’impressionner des chefs d’état ou des patrons d’entreprise, et l’envie de parler à la multitude.

En écrivant mon livre Cher Pinard, j’étais tombée sur cet article assez hallucinant du Point. Je vous remets quelques-unes des meilleures citations :

« Sous ses faux airs de gendre idéal, le chef de l’État est un adepte de Bacchus, un digne Gaulois biberonné à la lecture de Rabelais 3 et au culte de la dive bouteille par une famille de blouses blanches où l’on considérait le vin rouge, à dose raisonnée, comme un agent d’entretien des artères. 4

Si l’on se penche sur les goûts de Macron, on apprend qu’il aime le puligny-montrachet ou le meursault. 5 S’afficher avec ce style de vins trop fréquemment est associé à un certain élitisme. Alors, on casse tout et on montre qu’il est aussi un gros buveur.

(…) capable d’écluser plusieurs ballons de belle taille de whisky […] sans que nulle trace de griserie ne froisse son visage ».

En résumé : masculinité toxique et mépris de classe. Le peuple selon Macron ne boit pas de vins fins, il est incapable de les apprécier. Mais ces rustaud·es boivent de la 1664 tiède en grosses quantités, qu’ils rotent à la sortie des tavernes avant d’aller violer des ânes ou chasser le lièvre, pour pouvoir mettre un peu de viande au menu sûrement. L’hiver est dur quand on quitte Paris.

« Longtemps considérés comme d’arrogants blancs-becs carburant au soda sans sucre et à l’eau pétillante, les macronistes de la start-up nation se sont (un peu) mis au diapason. Au point que la buvette de l’Assemblée nationale se serait retrouvée, lors des débats sur la réforme des retraites, à court de Get 27. »

Questions existentielles : est-ce que le Get 27, c’est mieux que le soda sans sucre? En plein débat sur une réforme qui va impacter la vie de millions de français·ses, est-ce que c’est le moment de se mettre une race à la liqueur de menthe?

Tout cela explique la tendance à considérer que consommer de l’alcool est banal, que le faire est un élément de l’identité française, qu’en abuser est un signe de virilité, et que tout cela fait la promotion du vin qui n’est ni plus ni moins qu'un héritage culturel et patrimonial dont il faut être fier. 6

Même si je suis une femme, socialement, ma consommation d’alcool se justifie en partie parce que je connais le vin : boire a fait partie de la construction de mon expérience, de mon panel de dégustation, a été un test de résistance, un facteur d’intégration parmi mes pairs, une certification de mes compétences, une façon de faire oublier mon genre… Cela a été d’innombrables choses. Mais contrairement à d’autres types d’alcool où ma consommation 7 aurait pu être stigmatisée, le fait que je sois spécialiste en vin a complètement normalisé le fait que je boive, car c’est bien connu, les buveur·euses de vin ne cherchent pas l’ivresse, d’ailleurs ils la transcendent car ce qu’iels veulent c’est la connaissance. 8

Boire du vin c’est chic, boire une bière vulgaire et boire de la vodka de l’alcoolisme. Probablement parce qu’on met dans le mot vin bien plus de choses que la bière ou la vodka n’en contiendra jamais : terroir, civilisation, culture, histoire… Peu importe les efforts de premiumisation de la bière 9 ou des spirits, ils n’atteindront certainement jamais le niveau de prestige social qu’a le vin, en France. Mais on n’est pas plus protégé de l’addiction parce qu’on boit du vin 10 : il n’y a pas de principe d’exception selon la nature de l’alcool, l’intellectualisation ou l’esthétisation du produit ne rend pas l'éthanol moins dangereux. Le vin est un alcool comme un autre : il a des effets psychotropes, désinhibiteurs, dépresseurs et peut mener à l’addiction. 11

Ceci posé, qu’il s’agisse d’un verre de vin, de bière, d’un cocktail ou de quelque chose de plus fort, la règle tacite est que si vous êtes un adulte, en bonne santé, vous êtes un·e buveur·euse par défaut.

Pensez au moment où vous vous êtes retrouvés dans la situation de refuser un verre, ou à votre réaction si quelqu’un refusait de boire. Je parie que vous avez déjà dit ou entendu, selon que vous soyez dans une position ou l’autre, des phrases comme : “alors t’es enceinte?” ou “ben t’es malade?” ou encore “allez, juste un pour me faire plaisir!”

On aurait moins de problèmes ou de justification à donner si on refusait un rail de coke. L’alcool est partout,et quasi inévitable. Et cela, en situation normale de sociabilisation, alors imaginez si votre métier tourne littéralement autour de l’alcool, que vous êtes entourés de bouteilles, que vous y avez facilement accès et qu’en plus “c’est pour le travail”.

Je n’ai jamais fait le compte des échantillons que je reçois pour dégustation, mais je ne crois pas exagérer en disant quelque chose comme plusieurs centaines de bouteilles par an, principalement du vin, mais aussi des spirits. Tout là dedans n’est pas forcément bon, ni destiné à être dégusté, faute de temps, d’angles à traiter, de place dans un papier. Un bon nombre de bouteilles restent oubliées dans un coin, jusqu’à qu’elles terminent à l’évier ou trouvent une autre destination. Je travaille aussi dans une cave, où des vigneron·nes laissent des échantillons, où je peux acheter des bouteilles hyper facilement, en tous cas plus que la moyenne. Je suis donc super exposée. 12 En avoir conscience n’est pas résoudre le problème, mais permet sans doute de s’en prémunir un peu mieux, parce que le danger est réel.

Il n’y a pas que ça, bien sûr, mais une bonne part des comportements problématiques autour de l’alcool sont clairement liés au patriarcat, à la masculinité toxique et aux comportements virilistes qui poussent à outrepasser ses limites. Tout cela associé à une à une certaine idée de la force VS la faiblesse : on sait ce que la société nous dit de ces qualificatifs et à quel genre ils sont censés coller.

Effet collatéral: les violences liées à l’alcool. L’association entre la consommation d’alcool et la violence est connue depuis des siècles. 13 Ce qu’on sait, depuis toujours, c’est que quand on est une femme, les lieux de fête alcoolisée sont plus risqués.

Quand j’ai démarré dans le métier de sommelière, il m’a fallu montrer que j’étais “aussi forte” qu’un garçon, c’est-à-dire soulever des caisses de vin, courir entre la cave, la cuisine et la salle sans cesse, et sans jamais me plaindre. Il aurait été simple d’alléger ce travail en repensant l’ergonomie des rangements — des étagères plutôt que de stocker les bouteilles dans des caisses en bois empilées, obligeant à énormément de manipulations chaque fois que l’on a besoin d’une bouteille — ou la praticité, comme une cave de jour au même niveau que la salle. J’ai dû aussi montrer ma capacité à déguster des dizaines de vins, sans mollir. Bien sûr, il n’était alors pas question de boire. Mais pour qui a déjà vécu ce genre de service, constamment sous pression, on sait qu’il n’est pas rare qu’en fin de soirée, un client propose un verre. Ou que le patron le fasse. Ou que la cuisine vous y invite. Il n’est pas singulier non plus de sortir entre collègues boire un verre pour décompresser. C’est une part non négligeable de la culture du restaurant : on bosse comme des ânes, sans compter les heures et sans se ménager, et à la fin, on s’en jette un ou deux ou trois11, parce que le métier est dur, qu’on l’a bien mérité, que demain, on recommence tôt et sans souffler.

Tous·tes les pros en contact permanent avec l’alcool ont eu un jour ou l’autre un problème lié à celui-ci, qu’il soit direct ou indirect : celleux qui vous disent le contraire mentent. L’an dernier, cet article édifiant est sorti dans Good beer hunting et il s’applique clairement dans le monde du vin: changez de drogue, mais vous obtiendrez les mêmes effets. Tout l’article est intéressant, mais j’ai été particulièrement frappée par le témoignage d’une personne qui dit que ce qu’elle ressentait, c’est qu’elle n’avait « pas le droit de ne pas boire ». Presque toutes les conversations que j’ai eues sur l’équilibre entre consommation, abstinence occasionnelle et crédibilité pro l’ont été avec des femmes. Peut-être parce qu’elles subissent encore plus le jugement quand elles refusent de boire en contexte pro, parce qu’on leur fait bien sentir le poids normatif et d’intégration du verre d’après journée, parce qu’on aura tendance à minimiser leurs qualités professionnelles si elles avouent ne pas aimer boire tant que ça. Pourtant, on peut exercer en consommant peu, voire pas : enceinte, je n’ai pas bu mais j’ai continué à déguster, en crachant et à entretenir mon palais et mes acquis. We can do it.

Cela fait bien longtemps que je m’interroge sur ma consommation et que je l’observe. J’aurais pu déjà démêler la pelote avec un·e psy, parce que manifestement le fait d’avoir choisi sciemment d’exercer ce métier dans lequel je suis en contact tous les jours avec de l’alcool alors que mon père était alcoolique doit dire pas mal de choses de moi. Plus généralement, je suis le fruit d’une longue lignée d’ancêtres aux comportements addictifs avérés 14 : pourtant j’ai choisi d’être sommelière puis caviste. J’imagine que ce psy me dirait des choses comme “fort penchant pour la transgression”, “test de limites permanent” et “recherche de la confrontation et du défi” mais je contrôle le Hulk,15 ça va.

J’essaie de maintenir une relation saine avec l’alcool : je sais qu’il ne me contrôle pas, que je suis capable d’observer de longues périodes sans, que je n’en ressens aucun manque à ces moments-là. Ce qui m’a d’ailleurs fait m’interroger sur ce qui me fait reprendre : on ne peut pas dire que ce soit l’habitude, vu que les plages d’abstinence cassent la routine. Reste le plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à boire un verre d’excellent vin blanc ou un negroni, mon cocktail préféré, à sentir la boisson délicieusement froide sur mes papilles, à me laisser envahir par la chaleur à peine marquée de l’alcool. Certains vins me procurent une émotion que je ne sais pas expliquer, sans doute parce que ça va chatouiller des zones qui ont trait à la fois au plaisir et à la mémoire dans mon cerveau. Je sais que c’est un shoot d’endorphines, et que plus mon cerveau s’y habitue, plus il en réclamera. Et que je suis trop vieille pour ces conneries, si on s’en réfère au premier paragraphe et à mon mari.

Ce qui nous amène au point suivant : qu’est-ce qu’on fait quand on aime boire mais qu’on sait aussi que ça a aussi des inconvénients 16 ? Comment on fait, dans une société qui vous pousse à consommer, pour rester au sommet de la falaise ? Je crois qu’on commence par examiner ce qui nous fait du bien, vraiment. Est-ce le verre en rentrant du travail? Celui au restaurant, avec ce plat délicieux ? Ou le cocktail avec des ami·es ? Et puis serait-ce si grave si un de ces verres là était sans alcool, au fond ? Il y a quelques semaines, j’avais fait un post à ce sujet sur instagram, c’était plutôt cool et je suis bien contente de voir que l’offre se développe avec les bémols qu’on peut y mettre.

Je ne suis pas seule à m’interroger : la consommation de vin, et d’alcool plus généralement, baisse de façon continue partout en Europe. Je crois qu’on est de plus en plus nombreux·ses à interroger la norme sociale et les injonctions, pour retrouver du plaisir plus conscient. On peut se lamenter sur l’évolution de la société des wokes gaucho féministo écolo qui aseptisent le monde ou se réjouir de voir que le vin, ou les autres alcools, sont appréciés pour leurs goûts singuliers, par choix éclairé et pas parce que c’est un rite social auquel il faut se conformer.

L’alcool n’est pas forcément l’ennemi à abattre.17 Mais il est bon parfois d’interroger sa place dans nos vies. En tous cas, c’est la clé de ma modération.

Et en Belgique aussi, même si nous n’aimons pas être assimilés à nos chers voisins, nous partageons au moins au sud du pays une certaine culture

Belgicisme construit sur « à fond », boire cul-sec.

Amusant ce choix de Rabelais. dont la loi sur le désir se fonde sur “la liberté et l’ordre par l’élitisme et une grande richesse matérielle et d’organisation”, nan rien.

Encore l’argument de la bonne santé, validé par la médecine familiale.

Deux vins de Bourgogne blancs très onéreux.

Ce qu’il est intéressant de noter aussi, c’est que la défense du fameux « art de vivre » à la française a permuté en quelques années vers la défense d'un terroir complètement fantasmatique, où le “bon vivant”, incarnation de l'esprit français du peuple vit dans une campagne imaginaire regorgeant de “bons produits” principalement carnés et de crus réputés. C'est un mensonge absolu et ça n’a jamais représenté que le régime alimentaire des élites bourgeoises.

Spécialement en tant que femme, il y a tant et tant à dire sur genre et consommation d’alcool, avec des injonctions parfois contradictoires.

Des crus spécifiques, de leurs histoires, des gens qui font le vin, des terroirs, de la philosophie. J'aime le vin aussi pour toutes ces histoires et ces éléments de contexte, bien entendu mais aucun n’explique à lui seul le plaisir de boire. Si on boit c’est parce que c’est bon, au goût et qu’éventuellement, on aime flirter avec les limites. Quant à dissocier une ivresse philosophique qui serait celle du “bon vin” ou des “alcools fins” de l’ivrognerie, laide et vulgaire, c’est absurde et une expression du classisme. Si vous buvez en excès, que vous soyez torché·es aux Charmes-chambertin ou à la tequila bon marché, le résultat sera le même.

Je suis bien placée pour savoir que parmi les interrogations de la filière bière, l’insertion du concept de terroir est actuellement en discussion.

Ou du vin nature. Le nombre de fois où j’ai entendu des discours prônant le fait qu’à boisson plus “naturelle” puisque sans intrants, moins de risque d’alcoolisme. Non seulement c’est faux, mais dangereux puisque cela encourage les conduites irresponsables et les excès. A ce sujet, si on a mal à la tête le lendemain, ce n’est pas les sulfites, c’est parce que notre corps nous envoie un message d’alerte.

Une addiction est définie par une dépendance à une substance ou à une activité, avec des conséquences nuisibles à la santé. La dépendance se caractérise par un désir souvent puissant, voire compulsif, de consommer.

Sortons de l’idée reçue de l’alcoolique : ce n’est pas forcément un homme, SDF ou précaire, d’âge moyen. Il y a différents types d’addictions et de formes à cette maladie, d’ailleurs l’alcoolisme au féminin a ses spécificités dont une forme de marquage social qui le rend plus difficile à détecter et soigner.

Dans une étude agrégeant plus de 9300 cas issus de 11 pays différents, il a été montré que 62 % des délinquants violents avaient bu au moment de la réalisation des actes agressifs ou peu de temps auparavant (Murdoch, Phil, &Ross, 1990). Si l’on considère que l’alcool est le responsable de la perte d’inhibition, on part aussi du principe que les gens le font en connaissance de cause, et doivent donc être plus punis. Si ça vous intéresse plus de détails ici.

Y en a c’est les Vikings, moi c’est les pochtrons, chacun son jeton.

J’ai développé une petite passion pour le lancer de poids, et découvert cette extraordinaire lanceuse, Raven Saunders, qui a aussi son Hulk perso, j’ai trouvé l’image très juste, s’agissant de santé mentale ou d’addiction.

De la gueule de bois et des troubles du sommeil à des choses plus graves. Sur les 2,6 millions de morts liées à l'alcool en 2019, 1,6 million de personnes sont mortes de maladies non transmissibles, dont 474.000 de maladies cardiovasculaires et 401.000 de cancers.

On a déjà du taf avec le patriarcat, le capitalisme, l’extrême-droite et les assiettes bleues dans les restaurants. Plus sérieusement ce n'est pas seulement une histoire de dose qui fait le poison mais aussi de savoir placer son curseur personnel à l’endroit où se situe la zone de danger, qui peut être très différente selon les personnes, les situations, le moment et le terrain, favorable ou non. Pour certain·es, un verre est déjà trop.